下記の誤りがありました。お詫びして訂正致します。

なお、2021年版の正誤表はこちらです。

経済学

2024/3/18記載

(p.116 下から14行目)

(誤)CIとDIは共通の指標を採用しており、採用系列数は、先行指数11、一致指数9、遅行指数9の29系列である。

(正)CIとDIは共通の指標を採用しており、採用系列数は、先行指数11、一致指数10、遅行指数9の30系列である。

(p.374 取組状況チェックリスト)

(誤)平成29年度第11問の問題ランク A

(正)平成29年度第11問の問題ランク B

2024/2/29記載

(p82 下から2行目)

(誤)以上から、cとbが正しい。

(正)以上から、cとdが正しい。

2022/7/4記載

(p.492 ウの解説)

(誤)ウ:不適切である。一括税を示す線分MN に比べ,比例税を示す線分HK は傾きが緩やかである。賃金率=労働所得÷(24 時間-余暇時間)=労働所得÷労働時間であり,労働者は少ない労働時間で高い賃金率を得ようとして合理的な余暇時間を選択する。傾きが緩やかであるということは,労働所得1単位を増加するために余暇時間を多く減らす必要があるということであり,同じ賃金率を得ようとした場合,線分MN に比べ線分HK は効率が悪いことになる。つまり,線分HK では,この個人が合理的に選択する労働時間は長くなる。

(正)ウ:不適切である。賃金率=労働所得÷(24 時間-余暇時間)であり、24時間―余暇時間=労働時間である。一括税を課した場合の最適消費点は線分MNと無差別曲線U3が接する点Cであり、比例税を課した場合の最適消費点は線分HKと無差別曲線U2が接する点Bである。点Cと点Bを比較した場合、点Cにおける余暇時間の長さのほうが点Bの余暇時間の長さより短い(労働時間が長い)といえる。したがって、線分MN が示す一括税は,線分HK が示す比例税よりも,この個人が合理的に選択する労働時間を長くするといえる。

2022/3/25記載

(p.70 外国貿易乗数の式、2か所)

(誤)1/1-c-m

(正)1/1-c+m

2022/3/15記載

(p.54 令和3年度第5問(設問1)の解答)

(誤)ア

(正)エ

2022/3/7記載

(p.386 ウとエの解説)

(誤)ウ:不適切である。図2 の△ ABD は課税によって減少する消費者余剰である。

エ:不適切である。課税によって生じる需要量の減少は線分BD の長さで表されている。線分BC の長さは生産者の税負担分の減少を表す。

(正)ウ:不適切である。課税によって失う生産者余剰は□DEHCである。

エ:不適切である。課税によって生じる需要量の減少は線分BDの長さで表されている。 線分BC の長さは生産者の税負担分の増加を表す。

財務会計

2022/5/6記載

(p.72 解説の下から7行目)

(誤)増資にあたって

(正)繰越利益剰余金の分配にあたって

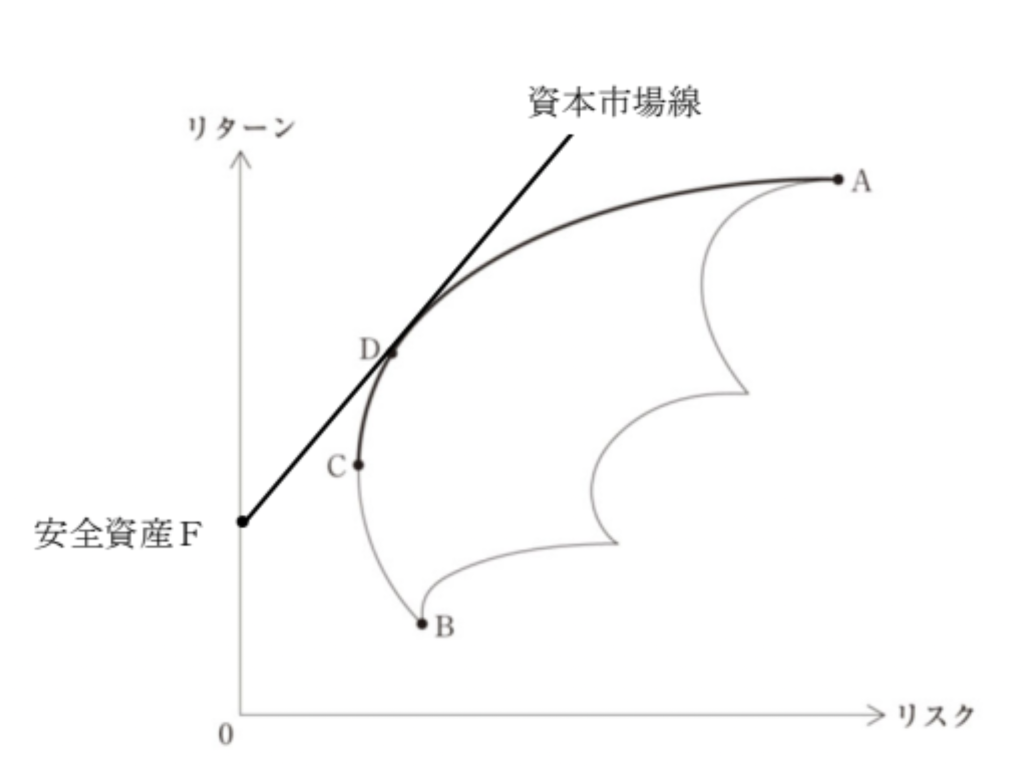

(p.392 解説の図表)

資本市場線がずれておりました。正しくは下記のとおりです。

企業経営理論

2022/3/24記載

(p.48 取組状況チェックリストの問題ランク)

(誤)平成25年度第4問 A

(正)平成25年度第4問 B

2022/5/6記載

(p.368 アの解説)

(誤)フィードラーのコンティンジェンシー理論によると、組織が未成熟で管理体制が厳しい場合と、組織が成熟して管理体制が緩やかな場合は3つの要素が悪いときにあたるので、人間関係志向型ではなく仕事中心型のリーダーシップ行動が集団の業績を高める。

(正)フィードラーのコンティンジェンシー理論によると、組織が未成熟で管理体制が緩やかな場合は組織の状況が極めて悪い場合で、組織が成熟しており管理体制が厳しい場合は組織の状況が極めて良い場合であり、そのような状況の場合は、人間関係志向型ではなく仕事中心型のリーダーシップが集団の業績を高める。

(p.390 エの解説)

(誤)部門間コンフリクトが発生した場合、問題を直視した交渉によって解決策を見いだすことが

(正)部門間コンフリクトが発生した場合、問題を直視した方策を探ることによって解決策を見いだすことが

2023/9/9記載

(p.510 アの解説の1行目)

(誤)業者

(正)事業者

(p.688 ウの解説の1行目)

(誤)ターゲット・コスティング製品の持つ訴求力…

(正)ターゲット・コスティングとは、製品の持つ訴求力…

(p.765 出題項目のポイント)

(誤)物的な環境(Physical Evidence)

(正)物的な証拠(Physical Evidence)

2024/1/16記載

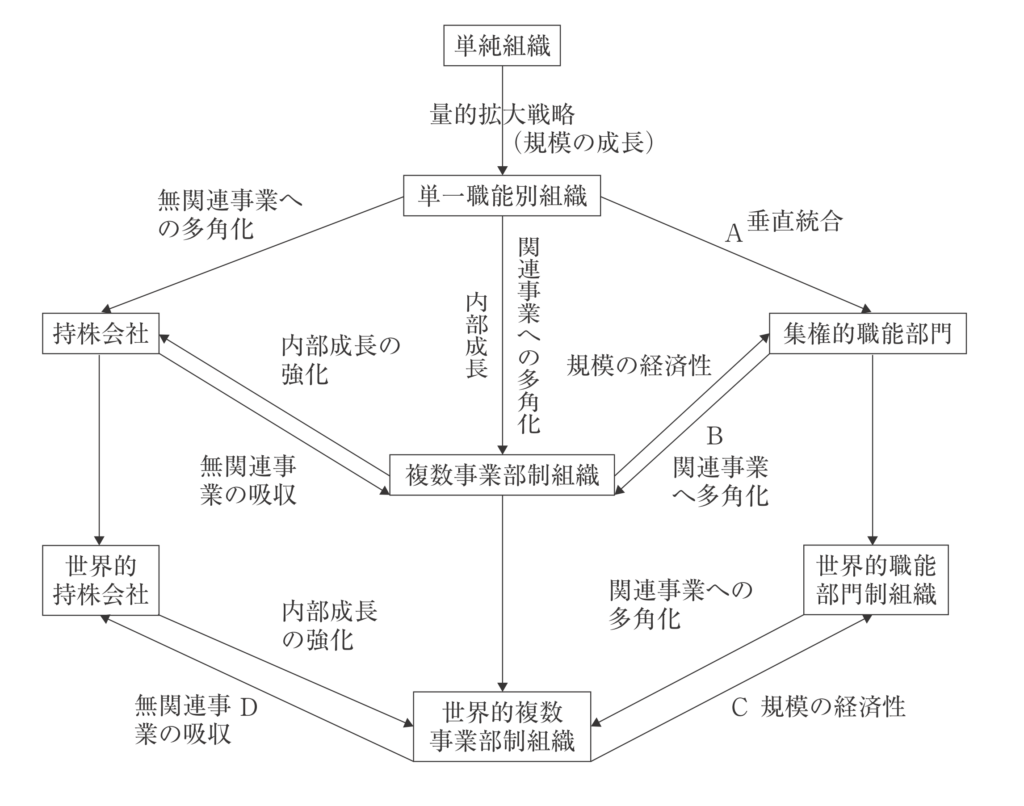

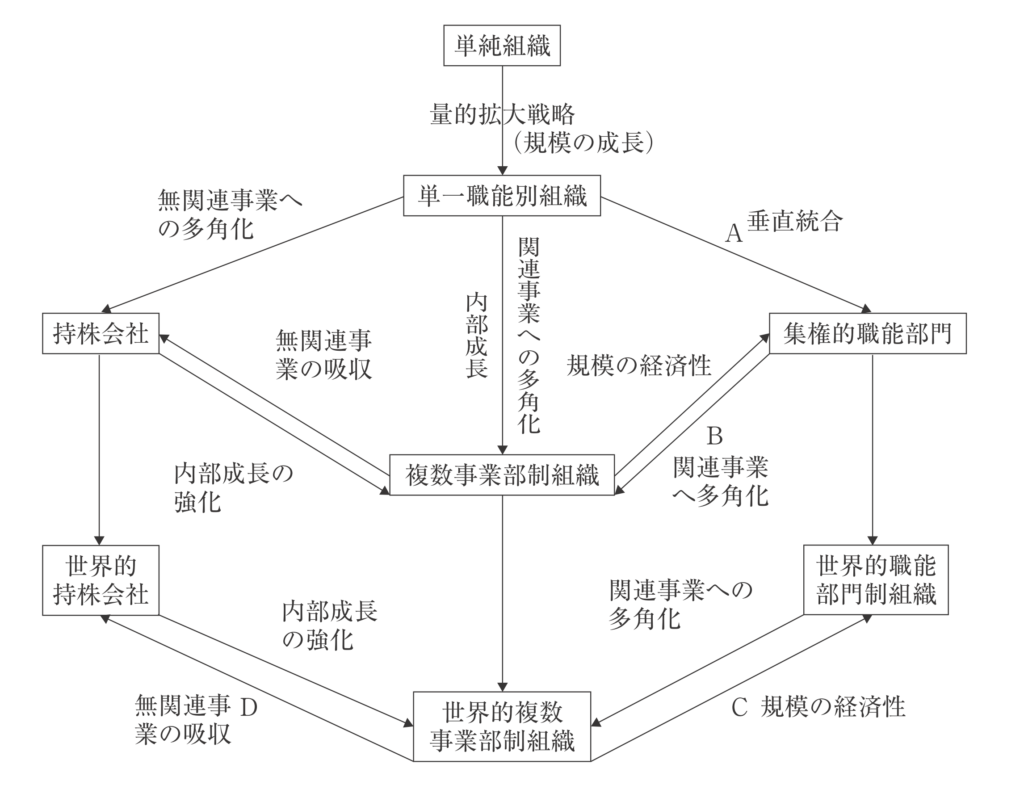

(p.310 解説の図表の「無関連事業の吸収」「内部成長の強化」の入れ替え)

(誤)

(正)

運営管理

2022/12/15記載

(p.274の数式)

(誤)良品率=1,800-(1,800×0.2) / 1,800

(正)良品率=18,000-(18,000×0.2) / 18,000

2022/7/23記載

(p.397 令和3年度第28問のアの解説)

(誤)改善後:6+9+23+3+16=46時間

(正)改善後:6+9+12+3+16=46時間

(p.399 平成28年度第28問の問題ランク)

(誤)B → (正)A

(p.429 平成30年度第29問 選択肢ア)

(誤)売り場ペース

(正)売り場スペース

(p.467 令和元年度第33問の問題ランク)

(誤)B → (正)A

2023/9/9記載

(p.76 解説のウ)

(誤)最小工程数は総作業時間を生産量で除算するのではなく、

(正)最小工程数は総作業時間を生産速度で除算するのではなく、

経営情報システム

2024/4/24記載

(p.138 サーバ仮想化の図)

(誤)「ホストOS」

(正)「ホストOS」を削除

経営法務

2023/7/24記載

(p.442 エの解説について)

取締役会非設置会社における社債募集事項の意思決定機関がどこなのかは会社法上明確でなく、取締役の過半数という説と株主総会という説、どちらもありという説があります。

株主総会が多数説ですので、令和元年度第5問の解説(p.442)を以下のように訂正します。

(訂正後)

エ:不適切である。株式に関する記述は誤りである。公開会社では,有利発行の場合を除き,取締役会において募集事項を決定する(会社法第201条第1項)。非公開会社では株主総会において募集事項を決定する点は正しい(会社法第199条第2項)。

社債に関する記述も誤りである。取締役会設置会社では,取締役会決議により,募集に関する事項を決定する(会社法第362条第4項第5号)。取締役会非設置会社においては,一般に株主総会の普通決議事項(会社法第295条第1項)と解されている。