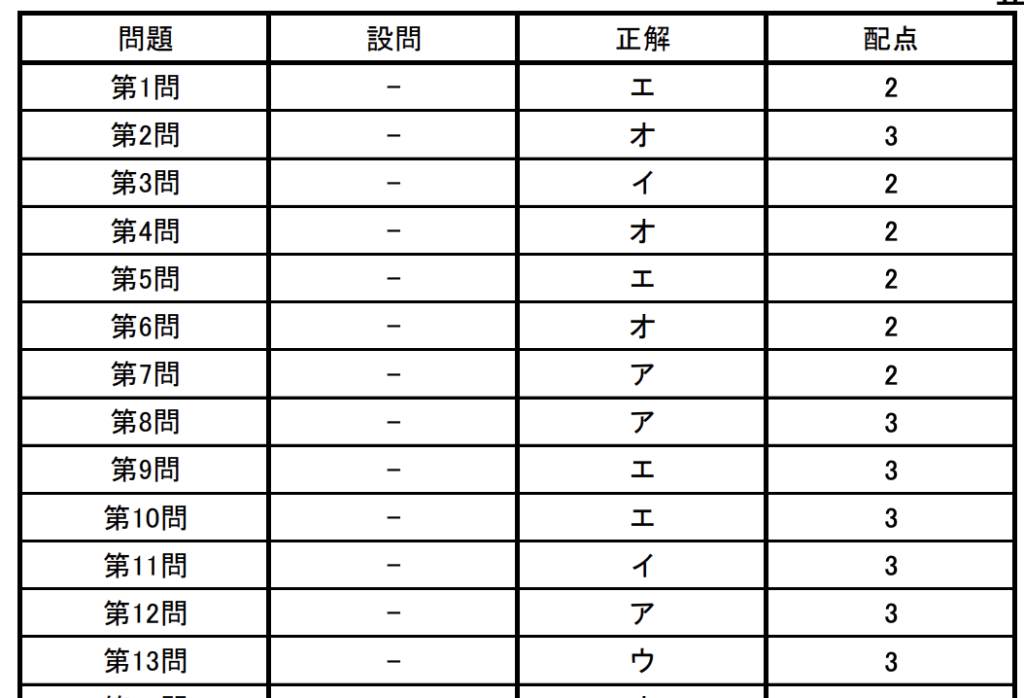

PDFの問題文をアップして回答・解説をお願いしました。

令和7年の企業経営理論の戦略パート(第1問〜第13問)をGeminiにアップして、以下のプロンプトでお願いしました。

PDFファイルの第1問から第13問までの問題文を抽出して、回答してください。あわせて解説文を作成してください。

なお、回答も発表済みですね。

以下に、ご指定のPDFファイルに含まれる「企業経営理論」の第1問から第13問までの問題、解答、そして解説を記載します。

もちろん、全問正解でした。解説の細かい内容がすべて正しいかまでは、まだ確認できていませんので、これから確認していきたいと思います。

以下は生成AIからの出力結果です。

第1問

問題

C. ホッファーとD. シェンデルは、戦略概念を整理し、戦略には階層があり、それぞれの戦略の検討事項は異なることを指摘している。彼らの分類に基づいた戦略に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア 機能分野別戦略では、事業領域の選択が最も重要な戦略上の検討事項である。

イ コングロマリット企業の全社戦略では、事業間の資源シナジーの創出が最も重要な戦略上の検討事項である。

ウ 事業戦略では、事業ポートフォリオ内の事業間での経営資源の配分が最も重要な戦略上の検討事項である。

エ 事業戦略では、独自能力の構築と競争優位性の獲得が最も重要な戦略上の検討事項である。

オ 全社戦略では、特定の製品や市場セグメントでの競争に焦点を当て、その事業の成長や利益を増加させることが最も重要な戦略上の検討事項である。

解答

エ

解説

ホッファーとシェンデルが提唱した戦略階層論では、戦略を「全社戦略」「事業戦略」「機能分野別戦略」の3つに分類します。

- 全社戦略(企業戦略): 企業全体の方向性を定める戦略です。事業ポートフォリオの管理、つまり、どの事業領域に進出し、どの事業から撤退するのか、そして各事業への経営資源の配分を決定することが中心的な検討事項です。

- 事業戦略(競争戦略): 個別の事業分野で、いかにして競合他社に打ち勝ち、競争優位を築くかを決定する戦略です。独自能力(コア・コンピタンス)の構築や、それによる差別化、コスト優位性の獲得などが重要な検討事項となります。

- 機能分野別戦略: 生産、マーケティング、財務、人事といった機能ごとの具体的な活動方針を定める戦略です。全社戦略や事業戦略を現場レベルで実行するためのものです。

これを踏まえると、各選択肢は以下のように評価できます。

- ア:事業領域の選択は全社戦略の検討事項です。

- イ:事業間の資源シナジー創出は全社戦略の重要な検討事項ですが、「最も重要」であるとは限りません。特にコングロマリット型では、各事業の独立性が高い場合もあります。

- ウ:事業ポートフォリオ内の資源配分は全社戦略の検討事項です。

- エ:独自能力の構築と競争優位性の獲得は、まさに事業戦略の中心的な検討事項であり、適切です。

- オ:特定の製品や市場での競争に焦点を当てるのは事業戦略の役割です。

したがって、最も適切な記述は「エ」となります。

第2問

問題

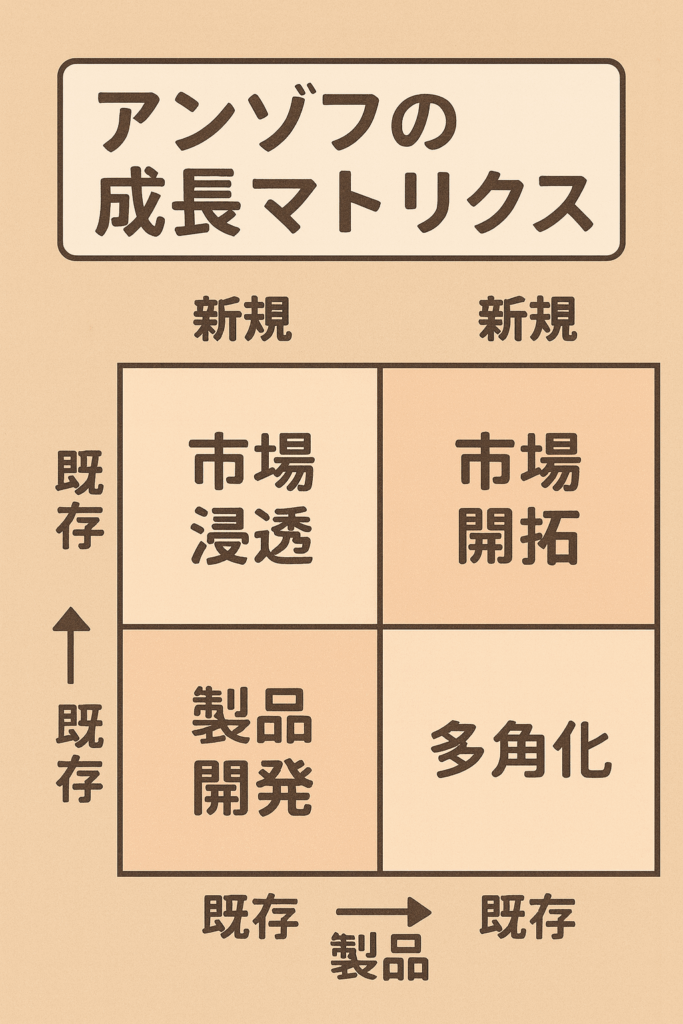

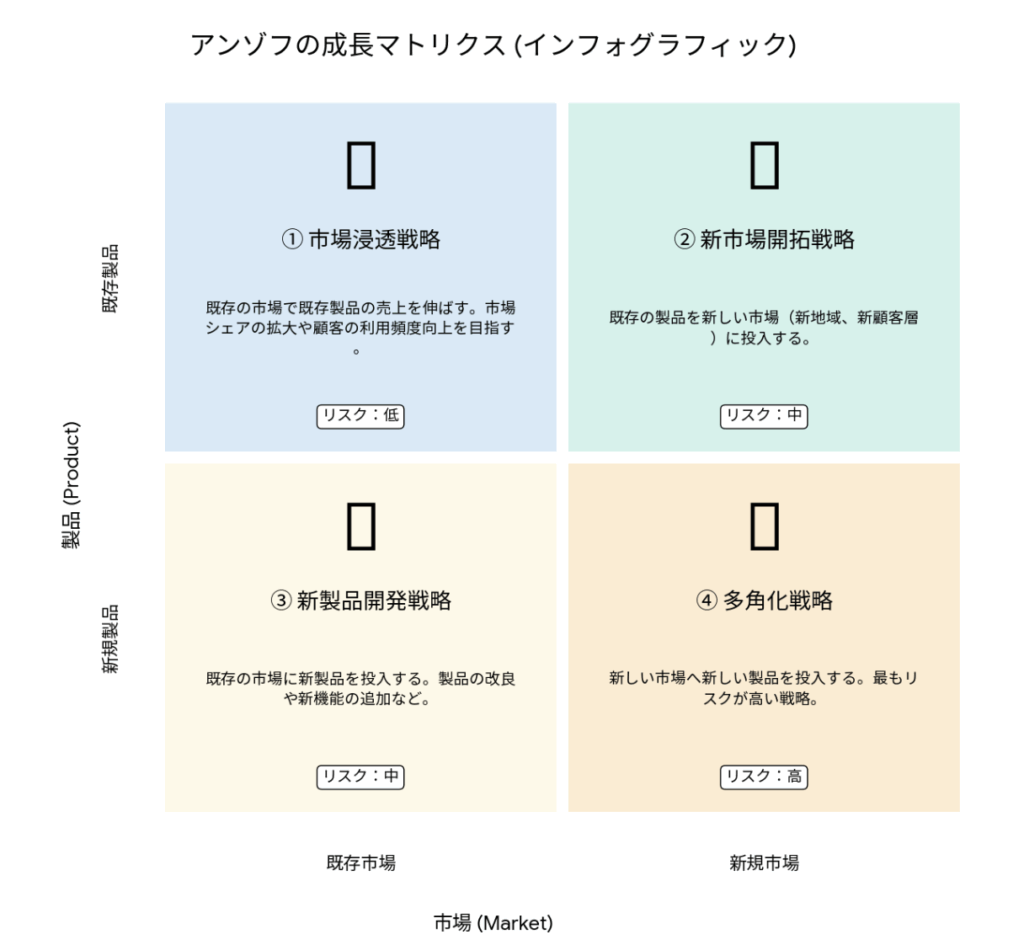

食品メーカーA社は、日本国内の一般消費者向けのシリアルの開発・製造・販売を行う専業企業である。同社は、現在、今後の成長戦略のための施策を検討している。I. アンゾフの成長マトリクスの考え方に基づく記述として、最も適切なものはどれか。

ア A社のシリアルのみを販売する国内の一般消費者向けの自社ECサイトを立ち上げて、既存の一般消費者向けシリアル市場での市場シェアの拡大を狙うことで、「多角化戦略」を行う。

イ 新しく飲食事業者を顧客とするSNSマーケティング支援事業を開始し、A社にとっての次の収益の柱としようとすることで、「市場浸透戦略」を行う。

ウ 一部の既存販売地域を対象に、地域名産品を用いた限定フレーバーの一般消費者向けシリアルを新しく開発することで、「多角化戦略」を行う。

エ 既存顧客のリピート購入を促進するクーポンプレゼントのキャンペーンを実施し、既存の一般消費者向けシリアル市場での市場シェアの拡大を狙うことで、「新市場開拓戦略」を行う。

オ コア・ユーザーである中高年層向けに新しく低糖質シリアルを開発することで、「新製品開発戦略」を行う。

解答

オ

解説

アンゾフの成長マトリクスは、企業の成長戦略を「製品」と「市場」の2軸で分類し、「市場浸透」「新市場開拓」「新製品開発」「多角化」の4つに区分します。

- 市場浸透戦略: 既存の市場で、既存の製品の売上を伸ばす戦略。

- 新市場開拓戦略: 新しい市場に、既存の製品を投入する戦略。

- 新製品開発戦略: 既存の市場に、新しい製品を投入する戦略。

- 多角化戦略: 新しい市場に、新しい製品を投入する戦略。

各選択肢をこのフレームワークに当てはめてみます。

- ア:自社ECサイトの立ち上げは、既存市場(国内の一般消費者)に既存製品(シリアル)を売るための施策であり、「市場浸透戦略」に分類されます。「多角化戦略」ではありません。

- イ:SNSマーケティング支援事業は、A社にとって新しい製品(サービス)であり、顧客も飲食事業者という新しい市場であるため、「多角化戦略」に該当します。「市場浸透戦略」ではありません。

- ウ:限定フレーバーのシリアルは新製品ですが、既存の一般消費者向け市場を対象としているため、「新製品開発戦略」に分類されます。「多角化戦略」ではありません。

- エ:クーポンキャンペーンは、既存市場で既存製品の販売を促進するものであり、「市場浸透戦略」に該当します。「新市場開拓戦略」ではありません。

- オ:中高年層という既存市場の特定のセグメントに対し、低糖質シリアルという新製品を開発・投入するのは、「新製品開発戦略」の典型例であり、適切です。

したがって、最も適切な記述は「オ」です。

第3問

問題

VRIOフレームワークに基づけば、自社の経営資源の模倣困難性は企業の持続的な競争優位性を左右する。競合企業が経営資源を模倣する際のコスト上の不利をもたらし、自社の経営資源の模倣困難性を高める要因として、最も適切なものはどれか。

ア 競合企業には他に将来性が高く注力するべき経営資源があること。

イ 自社が歴史的な経緯で長い時間をかけて、独自の経営資源を獲得してきたこと。

ウ 自社の経営資源がどのように競争優位性につながっているのかが既に明確になっており、業界に知れ渡っていること。

エ 自社の経営資源の価値が特定の市場だけに限定されており、他市場では活用できないこと。

オ 自社の経営資源を代替できる別の経営資源が外部の企業から調達可能であること。

解答

イ

解説

VRIOフレームワークにおける模倣困難性(Imitability)は、競合他社がその経営資源を模倣しようとする際に、コスト面で著しく不利になる状況を指します。模倣困難性を高める要因には、主に以下の3つが挙げられます。

- 独自の歴史的条件: 企業が特定の時期、特定の場所で経験した出来事や学習の積み重ねによって、他社が再現できない独自の経営資源が形成される場合。

- 因果関係の不明性: 企業の成功がどの経営資源のどの組み合わせによってもたらされているのか、その因果関係が社内外から見て不明確である場合。

- 社会的複雑性: 企業の評判、人間関係、信頼、企業文化など、社会的に複雑な現象に根ざした経営資源である場合。

選択肢を評価します。

- ア:競合の戦略上の判断であり、自社の経営資源の特性ではありません。

- イ:これは「独自の歴史的条件」に該当します。長い時間をかけて築き上げられた経営資源は、他社が短期間で模倣することが困難であり、模倣困難性を高める要因となります。

- ウ:因果関係が明確で知られている場合、むしろ模倣は容易になります。

- エ:これは経営資源の価値(Value)や応用範囲に関する記述であり、模倣困難性とは直接関係ありません。

- オ:代替可能な資源が存在することは、模倣困難性を低める要因です(VRIOのO: Organizationではなく、I: Imitabilityの中の代替可能性の論点)。

したがって、最も適切な記述は「イ」です。

第4問

問題

ダイナミック・ケイパビリティに関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア ダイナミック・ケイパビリティは、企業が外部環境への依存度を下げ、完全に独立した運営を実現する能力を指す。

イ ダイナミック・ケイパビリティは、既存の経営資源を活用することで、成熟期の安定的な市場環境で競争優位性を得る能力を指す。

ウ ダイナミック・ケイパビリティは、競合他社からの模倣によって追いつかれないように、業務プロセスの効率化を一層追求する能力を指す。

エ ダイナミック・ケイパビリティは、顧客に独自の価値を提供し、かつ競合他社からの模倣を防ぐことを可能にする、現在の市場において競争優位性を獲得する基盤となる中核的な能力を指す。

オ ダイナミック・ケイパビリティは、市場環境の変化を知覚し、新たなビジネス機会を活かし、必要時には既存の経営資源やプロセスを再構成する能力を指す。

解答

オ

解説

ダイナミック・ケイパビリティ(Dynamic Capability)とは、変化の激しい(ダイナミックな)経営環境に対応するために、企業が自らの経営資源や組織(ケイパビリティ)を意図的に変革・再構築する能力のことです。

各選択肢を見ていきましょう。

- ア:外部環境への対応能力であり、独立運営を目指すものではありません。

- イ:「安定的な市場環境」ではなく、「変化の激しい市場環境」で重要となる能力です。既存資源の活用の効率化はオーディナリー・ケイパビリティ(通常能力)と呼ばれます。

- ウ:業務プロセスの効率化はオーディナリー・ケイパビリティに分類されます。

- エ:これはコア・コンピタンスやVRIOでいう競争優位のある経営資源の説明に近いです。ダイナミック・ケイパビリティは、そうした資源を「作り変える」能力です。

- オ:環境変化の「知覚(Sensing)」、機会の「捕捉(Seizing)」、そして既存の資源や組織の「変革(Transforming)」という3つの要素を的確に説明しており、ダイナミック・ケイパビリティの定義として最も適切です。

したがって、正解は「オ」となります。

第5問

問題

垂直統合と市場取引に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア 市場取引から垂直統合に転換すると、市場取引の時よりも暗黙知や文脈依存的な知識は活用されにくくなる。

イ 市場取引は垂直統合に比べて調整の効率性が高く、機会主義的行動の発生を抑制できる。

ウ 垂直統合された組織では、市場取引の時に比べて、コストを削減したり機能や品質を向上させたりするインセンティブは高まる。

エ 特定の取引相手しか供給できない財を調達する場合、市場取引よりも垂直統合が選択される傾向がある。

オ 取引する財が標準化されている場合、市場取引よりも垂直統合が選択される傾向がある。

解答

エ

解説

この問題は、取引費用理論に基づいています。企業が活動を内部化(垂直統合)するか、市場での取引に委ねるかを決定する要因を問うています。

- ア:垂直統合により組織内部で緊密な連携が可能になるため、暗黙知や文脈依存的な知識はむしろ活用されやすくなります。

- イ:市場取引では、取引相手の機会主義的行動(自己の利益を優先し、相手を欺くような行動)のリスクがあります。垂直統合は、こうした行動を抑制するために選択されます。

- ウ:垂直統合すると、市場の競争圧力が働かなくなり、コスト削減や品質向上へのインセンティブが低下する(官僚主義化する)可能性があります。

- エ:特定の取引相手しかいない状況(資産特殊性が高い状況)では、相手の交渉力が高まり、機会主義的な行動を取られるリスク(ホールドアップ問題)が増大します。このリスクを避けるため、企業は垂直統合を選択する傾向があります。これは取引費用理論の基本的な考え方であり、適切です。

- オ:財が標準化されている場合、多くの供給者から調達可能であり、市場メカニズムが有効に機能します。そのため、市場取引が選択されるのが一般的です。

よって、最も適切な記述は「エ」です。

第6問

問題

企業間の連携戦略に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア TOBとは、買収者が対象企業の株式を公開市場で株主から買い付ける手法のことを指す。

イ 経営陣が中核となって既存株主から株式を買い取ることをMBOと呼ぶが、MBOは上場企業では起こるが、非上場企業では起こらない。

ウ 仕入先の事業を買収し、事業のバリューチェーンの変革を目指す買収を水平的M&Aと呼ぶ。

エ ジョイントベンチャーは、M&Aよりも当事者同士で共有できる情報の範囲が広く範囲の経済を享受できるので、より大きな相乗効果が期待される。

オ ベンチャー企業が開発した革新的な技術やビジネスモデルを取り込み、自社の既存事業との間でシナジーを発現させることなどを目的に、事業会社がベンチャー企業に投資をすることをCVC(コーポレート・ベンチャー・キャピタル)と呼ぶ。

解答

オ

解説

企業間の連携戦略に関する様々な用語の定義を問う問題です。

- ア:TOB(Take-Over Bid、株式公開買付)は、買付期間、価格、株数などを公告し、証券取引所「外」で不特定の株主から株式を買い集める手法です。「公開市場で」という部分が不正確です。

- イ:MBO(Management Buyout)は、経営陣が自社の株式や事業部門を買収することです。非上場化を目的として上場企業で行われることもありますが、事業承継などの目的で非上場企業でも行われます。

- ウ:仕入先など、バリューチェーンの上流や下流の企業を買収することは「垂直的M&A」と呼ばれます。同業他社を買収するのが「水平的M&A」です。

- エ:M&A(合併・買収)は企業を一体化させるため、ジョイントベンチャー(共同出資会社)よりも共有できる情報の範囲は一般的に広くなります。相乗効果の大小はケースバイケースです。

- オ:CVC(Corporate Venture Capital)は、事業会社が自己資金でファンドを設立し、主に未上場のベンチャー企業に出資する活動です。目的は、出資先との事業シナジー創出や新規事業探索などであり、記述は正確です。

したがって、最も適切な記述は「オ」となります。

第7問

問題

ある業界では、次のような特徴が見られる。 ・新規参入には、大規模な設備や高度な専門技術が必要で、初期投資も多額になる。

・また、業界の参入規制に従うための許可取得にも時間を要する。

・撤退する際は、当該設備を他業界に転用でき、契約の解消もスムーズに進むため、撤退時の負担は比較的小さい。

「業界の構造分析」の考え方に従った場合、この業界における競争の特質に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア 参入障壁が高く、撤退障壁が低い業界であるため、新規参入は控えられる一方、低業績の企業は撤退しやすくなることから、業界の収益性は高くなりやすい。

イ 参入障壁も撤退障壁も低いため、不採算企業が市場に残りやすく、業界の競争が激化して業界の収益性は低下しやすくなる。

ウ 新規参入が制限されるとともに、競争力の低い企業が撤退しやすくなることから、市場の集中度は低下し、業界の競争は緩やかになりやすい。

エ 新規参入は慎重に行われるものの、撤退コストが低いため、多くの企業は業界にとどまり続け、結果として業界の競争は激しくなりやすい。

オ 撤退が容易であるため、新規参入に対する動機は高まり、結果として、業界の競争の激化と収益性の低下が長期的に進みやすい。

解答

ア

解説

この問題は、業界の「参入障壁」と「撤退障壁」が業界の収益性に与える影響についての理解を問うています。 問題文から、この業界の特徴は以下の通りです。

- 参入障壁: 大規模投資、高度技術、規制により「高い」。

- 撤退障壁: 設備の転用が容易で、契約解消もスムーズなため「低い」。

この「参入障壁が高く、撤退障壁が低い」という組み合わせは、業界にいる既存企業にとっては最も望ましい状態です。

- 参入障壁が高い → 新規参入者が簡単に入ってこれないため、競争が激化しにくい。

- 撤退障壁が低い → 業績が悪化した企業は容易に市場から退出するため、過当競争に陥りにくい。

結果として、業界内の企業は安定した高い収益を上げやすくなります。 これを踏まえて選択肢を検討します。

- ア:上記の分析と完全に一致しており、最も適切です。

- イ:参入障壁が高いので誤りです。

- ウ:低業績の企業が撤退することで、残った企業のシェアは高まり、市場の集中度は「上昇」する傾向があります。

- エ:撤退障壁が低いので、不採算企業は「とどまり続け」ず、撤退します。

- オ:参入障壁が高いため、新規参入の動機は高まりません。

したがって、正解は「ア」です。

第8問

問題

M. ポーターによって提唱された「活動システム(activity system)」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア 活動システム全体の一貫性を確保し、活動間の相互作用を強化することで、活動システムの模倣困難性を高めることができる。

イ 活動システム全体を最適化するために、各活動の効率性を優先した設計を行う必要がある。

ウ 企業を類似した活動システムによってグループ化し、業界全体の競争状況を視覚的に把握するためのツールを活動システムマップという。

エ コスト優位を実現する活動システムに、差別化優位を実現する活動の一部を統合することで、低コスト化と差別化のトレードオフは解消される。

オ 戦略を曖昧にすることで、活動システムの柔軟性を高め、持続的な競争優位性を実現することができる。

解答

ア

解説

ポーターの活動システムとは、企業の戦略的ポジショニングを支える諸活動が、どのように相互に関連し合い、システムとして機能しているかを図示・分析する考え方です。個々の活動(例:低コストの店舗運営、頻度の高い商品補充)がバラバラに存在するのではなく、互いに補強し合うことで、全体として強力な競争優位を生み出します。

- ア:活動システムの中核的な考え方です。個々の活動は模倣できても、それらが複雑に連携し、一貫性を持った「システム全体」を模倣することは極めて困難です。これにより、持続的な競争優位が生まれます。これは適切な記述です。

- イ:個々の活動の効率性(部分最適)よりも、活動システム「全体」としての整合性や一貫性(全体最適)が重視されます。

- ウ:これは「戦略グループ・マップ」の説明です。活動システムマップは、一企業の内部活動の連関を示すものです。

- エ:ポーターは、低コスト化と差別化はトレードオフの関係にあり、両立は困難であると主張しています。活動システムは、どちらかの戦略に「フィット」するように構築されるべきとされます。

- オ:戦略は明確でなければ、一貫した活動システムを構築することはできません。戦略の明確性が、活動間のフィットを高めます。

したがって、最も適切な記述は「ア」です。

第9問

問題

特定の技術分野に集中し、その技術をベースとした製品を次々と開発・導入する戦略として「コア技術戦略」がある。コア技術戦略の特徴に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア コア技術戦略では、コア技術が陳腐化したり、競合企業に模倣されたりしても、コア技術の入れ替えは考えず、既存のコア技術にこだわった技術開発や製品開発を追求する。

イ コア技術戦略では、コア技術の活用に注力し、既存市場でのシェア拡大を最優先の目標とする。

ウ コア技術戦略では、コア技術を活用して顧客ニーズに合致した製品を開発することが望ましいが、開発の初期段階ではコア技術よりも既存顧客の要求を優先する。

エ コア技術戦略では、コア技術を基盤に、多様な製品を開発し、その学習成果をコア技術の強化や発展につなげる。

オ コア技術戦略では、特定の技術に経営資源を集中させるため、事業の多角化が難しく、コア技術に依存するリスクを分散しにくい。

解答

エ

解説

コア技術戦略とは、企業が持つ中核的な技術をテコにして、多様な製品群や事業を展開していく戦略です。単一の製品を作るだけでなく、その技術をプラットフォームとして様々な応用製品を生み出すことで、持続的な成長を目指します。

- ア:コア技術も陳腐化のリスクに常にさらされています。そのため、コア技術自体の強化や、時には新しいコア技術への転換も必要となります。固執するのは危険です。

- イ:コア技術を応用して「新しい市場」を開拓することも重要な目的であり、既存市場でのシェア拡大だけが目的ではありません。

- ウ:コア技術戦略は技術主導(テクノロジー・プッシュ)のアプローチであり、まずコア技術の可能性を探求することから始まります。顧客ニーズとの結合は重要ですが、初期段階から顧客要求に縛られるわけではありません。

- エ:これはコア技術戦略の本質を的確に説明しています。中核となる技術を基に多様な製品を展開し、そこから得られる市場のフィードバックや新たな知見を、さらなるコア技術の強化・進化に結びつけるという好循環(スパイラルアップ)を目指します。

- オ:コア技術を応用して多様な製品・事業を展開するため、むしろ「事業の多角化」を促進する戦略です。

したがって、正解は「エ」です。

第10問

問題

ユーザー・イノベーションに関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア 個人によるユーザー・イノベーションは、コミュニティを通じたユーザー・イノベーションよりも普及しやすい傾向にある。

イ ユーザー・イノベーションとは、企業の開発者が主体となり、アンケートやインタビューを活用して、顧客のニーズを調査し、その結果を製品開発に反映するプロセスである。

ウ ユーザー・イノベーションは、イノベーションのジレンマを引き起こし、既存企業が破壊的イノベーションに対応できなくなる原因となる。

エ ユーザー・イノベーションは、ユーザーが持つニーズ情報の粘着性が高く、技術情報の粘着性が低い場合に起こりやすい。

オ ユーザー・イノベーションは、リード・ユーザーと呼ばれる、特定の企業への忠誠度が高いユーザーによって引き起こされる傾向が強い。

解答

エ

解説

ユーザー・イノベーションとは、製品やサービスのユーザー(使用者)自身が、既存の製品に満足できず、自らのニーズを満たすために新しいものを開発・改良する現象です。

- ア:コミュニティを通じて知識やアイデアが共有されることで、イノベーションはより洗練され、広く普及しやすくなります。

- イ:これは企業が主体となる一般的なマーケティング・リサーチや製品開発プロセスです。ユーザー・イノベーションは、ユーザーが主体となって行われます。

- ウ:ユーザー・イノベーションは、むしろ既存企業の盲点を突くような新しいイノベーションの源泉となる可能性があります。イノベーションのジレンマの原因そのものではありません。

- エ:これはフォン・ヒッペルが指摘したユーザー・イノベーションの発生条件です。「ニーズ情報の粘着性」とは、ユーザーが持つ潜在的で細かいニーズが、企業側にうまく伝わらない状況を指します。一方、「技術情報の粘着性」が低いとは、ユーザーが製品を改良するための技術的知識やツールを入手しやすい状況を指します。この組み合わせのとき、ユーザーは企業に頼るより自分で開発した方が早いと判断し、ユーザー・イノベーションが起こりやすくなります。

- オ:「リード・ユーザー」は、市場の誰よりも早くニーズを抱え、それを解決することで大きな便益を得るユーザーを指します。彼らはユーザー・イノベーションの重要な担い手ですが、特定の企業への「忠誠度」が高いとは限りません。むしろ既存の製品に不満を持っているからこそイノベーションを起こします。

よって、最も適切な記述は「エ」です。

第11問

問題

E. リースが提唱したリーン・スタートアップに関する記述として、最も不適切なものはどれか。

ア リーン・スタートアップでは、アーリー・アダプターと呼ばれる流行に敏感かつ自ら情報収集をするような顧客層を巻き込むことが推奨される。

イ リーン・スタートアップでは、戦略転換(ピボット)をする最適なタイミングを特定化する手法が提示され、それを使用することが推奨される。

ウ リーン・スタートアップでは、想定された顧客が必要とする新規製品・サービスについて仮説を立て、それをもとにコストをかけずに作った実用最小限の製品・サービスを顧客に使ってもらい、顧客の反応を計測することが推奨される。

エ リーン・スタートアップは、新規性が非常に高く、顧客が存在するのかどうかも分からないような製品・サービスに適しており、幅広い産業に応用できる。

オ リーン・スタートアップは、トヨタ生産方式から影響を受けた考え方である。

解答

イ

解説

リーン・スタートアップは、不確実性の高い新規事業を効率的に立ち上げるためのマネジメント手法です。「構築(Build)-計測(Measure)-学習(Learn)」というフィードバックループを高速で回すことが中核となります。

- ア:アーリー・アダプターは、未完成な製品でも積極的に試してくれ、本質的なフィードバックをくれる貴重な存在であるため、彼らを巻き込むことが重要とされます。これは適切な記述です。

- イ:リーン・スタートアップでは、学習を通じて当初の仮説が間違いだと分かった場合に「ピボット(戦略転換)」を行うことが重要とされます。しかし、その「最適なタイミング」を客観的に特定するような万能な手法は存在せず、最終的には起業家の判断に委ねられます。したがって、この記述は不適切です。

- ウ:これは「実用最小限の製品(MVP: Minimum Viable Product)」を用いた仮説検証のプロセスであり、リーン・スタートアップの中心的な活動です。適切な記述です。

- エ:顧客や市場が不明確な、まさに不確実性の高い状況でこそ、リーン・スタートアップの仮説検証型アプローチが有効となります。適切な記述です。

- オ:ムダをなくし、効率的に価値を生み出すという思想は、トヨタ生産方式から大きな影響を受けています。適切な記述です。

したがって、「不適切なもの」は「イ」となります。

第12問

問題

J. ダニングの折衷理論(OLIパラダイム)は、「所有優位性(O優位性)」、「立地優位性(L優位性)」、「内部化優位性(I優位性)」の3つの条件から、企業による海外直接投資や輸出、ライセンシングなどの海外進出について説明する理論である。この理論に基づく企業の海外進出に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア 所有優位性と立地優位性と内部化優位性の全てがある場合、海外直接投資による海外進出が最も望ましい。

イ 所有優位性はあるが立地優位性と内部化優位性はない場合、輸出による海外進出が最も望ましい。

ウ 内部化優位性はあるが所有優位性と立地優位性はない場合、自社の製品や技術の海外企業へのライセンシング契約による海外進出が最も望ましい。

エ 立地優位性と内部化優位性はあるが所有優位性はない場合、輸出による海外進出が最も望ましい。

オ 立地優位性はあらゆる形態の海外進出において重要であり、この優位性がない場合は海外市場で他企業に勝つことは難しく、海外進出を行わないことが最も望ましい。

解答

ア

解説

OLIパラダイムは、企業が海外直接投資(FDI)を行う理由を3つの優位性で説明します。

- O (Ownership) 優位性: 企業が特許、ブランド、技術、経営ノウハウなど、他社にない独自の経営資源を「所有」していること。これがなければ海外で戦えません。

- L (Location) 優位性: 進出先の国が、安い労働力、豊富な資源、大きな市場など、事業を行う上で「立地」的に有利な条件を備えていること。

- I (Internalization) 優位性: その経営資源を、市場取引(ライセンス供与など)で他社に使わせるよりも、自社組織の「内部」で活用した方が有利であること(例:技術流出のリスク回避)。

この3つの組み合わせで最適な海外進出形態が決まります。

- O + L + I → 海外直接投資 (FDI)

- O + I (Lなし) → 輸出 (自国で生産して送る)

- O (L, Iなし) → ライセンシング (自社でやるメリットがない)

選択肢をこのモデルで評価します。

- ア:O、L、Iの3つ全てが揃っている場合、現地で生産・販売を行う海外直接投資が最も合理的な選択となります。これは理論の結論そのものであり、適切です。

- イ:O優位性はあるが、内部化の優位性がない(Iなし)場合、ライセンシングが合理的です。

- ウ:そもそも海外進出の大前提であるO優位性がなければ、ライセンス供与する技術やブランド自体がありません。

- エ:O優位性がなければ、海外進出自体が困難です。

- オ:L優位性がない場合でも、O優位性とI優位性があれば、自国で生産して「輸出」するという選択肢があります。

したがって、最も適切な記述は「ア」です。

第13問

問題

日本のコーポレートガバナンス・コードは、2015年から東京証券取引所の上場企業を対象に適用されている。このコーポレートガバナンス・コードに関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア コーポレートガバナンス・コードは、企業価値よりも社会価値を優先し、社会の持続可能性を実現していくことを企業に求めている。

イ コーポレートガバナンス・コードは、上場企業に投資家としてのあるべき姿を示し遵守させるガイドラインのことである。

ウ コーポレートガバナンス・コードは、上場企業が備える企業の規律の在り方に関するガイドラインであり、法的拘束力はない。

エ コーポレートガバナンス・コードは、ステークホルダーの中で投資家の利益を最優先することを企業に求めている。

解答

ウ

解説

コーポレートガバナンス・コードは、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すための、企業統治(コーポレートガバナンス)に関する原則・指針をまとめたものです。

- ア:企業価値の向上を主目的としていますが、その実現のために、株主だけでなく従業員、顧客、取引先、地域社会といった様々なステークホルダーとの協働が重要であるとしています。企業価値より社会価値を優先するとは述べていません。

- イ:対象は「上場企業」であり、「投資家」としてのあるべき姿を示したものではありません(投資家向けにはスチュワードシップ・コードがあります)。

- ウ:これは正確な記述です。本コードは法律ではなく、金融庁と東京証券取引所が策定した「原則」です。そのため法的拘束力はありませんが、「プリンシプルベース・アプローチ」が採用されており、各原則を実施しない場合には、その理由を説明する義務(コンプライ・オア・エクスプレイン)が課せられています。

- エ:株主(投資家)は重要なステークホルダーですが、その利益を「最優先」するとはしておらず、様々なステークホルダーの立場を適切に踏まえた上で、企業価値向上を目指すことを求めています。

したがって、最も適切な記述は「ウ」となります。

図表も解説できるか?

試してみました。アンゾフの成長マトリクスの図表を描いて!

ChatGPT

Gemini

CLAUDE

色合いなど調整も必要そうですが、図表化も徐々にいけますね。

-360x240.png)

0件のコメント